《山河颂春》——丙午新春书画名家邀请展|徐志来

《山河颂春》——丙午新春书画名家邀请展|徐志来

前言

春潮涌动处,新元启幕时,我们以 “山河颂春” 为主题,在辞旧迎新的节点,邀观者共赴一场跨越时空的艺术之约。本次特展以 “文艺高峰・中国精神之光” 为学术内核,集结当代艺术家的创作实践,在传统与现代的对话中,探寻中国精神的当代性表达,让艺术成为连接山河大地、人文精神与时代脉搏的桥梁。

山河,是中国人的精神原乡。山河承载着中华民族对天地自然的敬畏、对家国故土的眷恋,更蕴含着 “天人合一” 的宇宙观与 “家国同构” 的文化基因。在当代语境下,艺术家们以多元媒介重构山河意象:或在水墨氤氲中延续文人画的写意传统,以笔墨流转呼应山水精神的当代传承;或在装置、影像等跨界实践中,赋予山河以生态、社会与个体生命的多重维度。当春的生机与山河的厚重相遇,艺术便成为 “颂” 的载体 —— 它不仅是对自然时序的礼赞,更是对民族精神生生不息的咏叹。

艺术的使命,在于 “启” 的力量。本次特展以 “艺启新程” 为策展脉络,旨在打破传统与当代、东方与西方的二元对立,推动艺术创作从 “形式模仿” 走向 “精神自觉”。参展作品中,既有对非遗技艺的活化创新,让传统工艺在当代语境中焕发新生;也有对数字媒介的先锋探索,以科技赋能艺术表达的边界拓展。我们试图构建一个开放的学术场域,让不同代际、不同风格的创作在此碰撞交融,共同勾勒中国当代艺术的多元生态,为 “文艺高峰” 的攀登提供鲜活的实践样本。

值此丙午新年,我们以艺术为媒,寄望观者在作品的沉浸体验中,触摸中国精神的深层脉络,感受传统与现代对话的温度。愿这场展览不仅是一次视觉盛宴,更能成为一次精神的唤醒 —— 让山河的回响在心中激荡,让春的生机在笔下延续,让艺术的光芒照亮文化自信的新征程。

谨以此展,致敬山河,致敬春天,致敬每一位以艺术践行中国精神的创作者。

徐志来 | Xu Zhi Lai

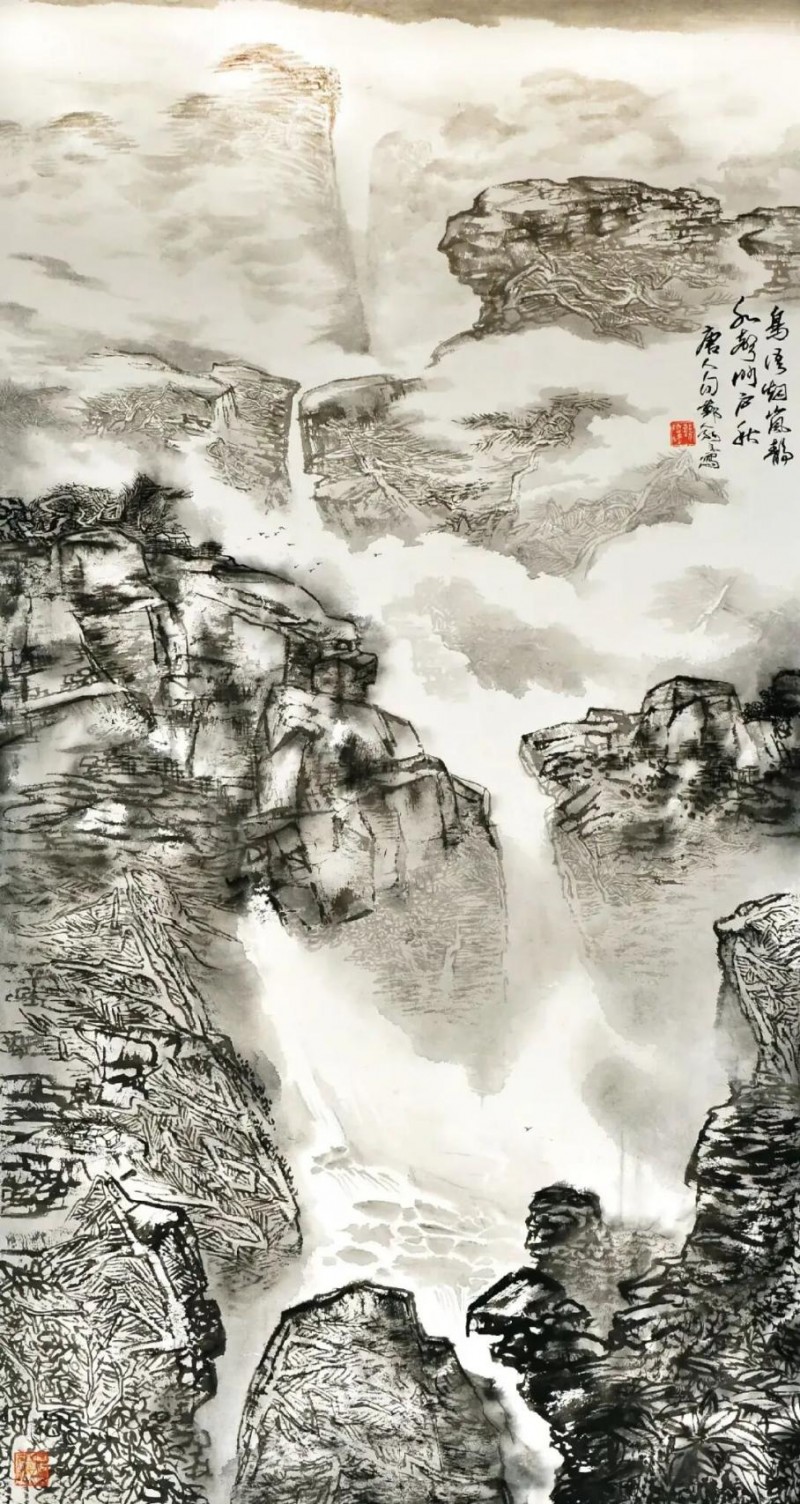

字鄞人阿来、阿来,号蓼翁、老蓼、鄞翁,1953 年生于上海,祖籍浙江鄞县。绘画落款多以字行,画室名“五筐斋”、“拾柳轩”。早年嗜爱水墨,篆刻,俱写山水花鸟人物。上世纪 70 年代,师从著名书法篆刻家仲贞子先生,绘画得海派绘画大师唐云先生点拨指授。花鸟追寻笔墨情趣,山水力求气息生动,欲得大石翁笔墨精神之万一,有自刻印为证“尔有万山吾爱一石”。

徐志来作品及原创文章欣赏

记得在上世纪,1976年,1月的某一天,在安徽皖南,长江南岸,某三线工厂。那年,我22岁,刚从上海到安徽,不足三个月,在异乡,人尚懵懂,浑浑噩噩。

好像是在傍晚,远远的,厂外的稻田里,偶尔响起阵阵田鸡的咕叫声。

那天,徐振把我叫去。老头中等个,圆脸,眉目慈祥,一头稀疏的头发已花白,两撇粗浓的眉毛也有稍许白了。老头平时很少见到,偶尔看见,人很和睦,面带浅浅的微笑。听说老头是三八式老干部,也许是解放战争时的,反正在部队呆过,打过仗的。在一间稍显宽敞的办公室,他一脸严肃,哽咽地说,总理逝世了,明天全厂要开大会,现在急需一幅大的总理的像,听说你能画,你画一幅,行吗?他一脸的疑惑。我一怔,稍稍迟顿,说,好呀。

厂大,有好多车间,各种工种都有,工人有无数,好多好多,上下班时如潮涌,乌压压的一大片。

不一会儿,一件巨大的木框架被一群人抬了过来,依稀中记得好像有2米半高2米宽,木架上巳按我的意思糊上了白报纸。徐振说,你就在这里画吧,行吗,现在就画。说完,他不知从哪里拿起一个杯子倒了杯水给我,我有些惶恐。他又给自已灌了一大杯水,拉过一个条凳,抱着杯子,靠着墙坐在我后面。他怔怔地看着我,就不说话了。

我摸索着从口袋里捏出一截乌黑的炭精棒,这个是我自已的,从上海带来的,不是公家的。这时旁人递过来一幅小小的总理标准像,我环视一眼,有好几个人围着,徐振一挥手,说,你们都去吧,大伙有些不舍,慢慢地散去,但他自己却依然靠墙坐着,没有动的意思。

我沉思了一下,稍稍退后几步,摸出炭精棒,打量了一下巨大的白报纸框架,眯着眼看了一会儿手里的标准像,心里估计着大致比例,然后大步向前,在白报纸上迅速划出几根线,嚓嚓嚓!定出大轮廓。此时空气逐渐沉寂,夜色慢慢降临,耳边已无任何声音,我瞬间进入了无人之境。

我飞速在白报纸上定妥形象的大小位置,先在脸部划出三根淡淡的横线,然后在横线位置依次画出眼睛,鼻子和嘴唇,小心地勾画出五官;核对比例,检查互相关系,稍稍擦出明暗,再逐步加深线和面。

我连续不断地画着,我画画,涂涂,又擦擦;形,结构,比例,明暗,素描关系,我一边画一边在脑子里过着这些要素:形准不准?比例结构对伐?明暗效果好伐?整体的神态要抓住。

我挥舞着手里的炭精棒,又逐一在细部小心地收拾。不时重复地退后几步又向前,扫视着画像的各个部位和整体效果,心里却没有一丝的紧张着急和疲惫。朦朦胧胧的,似乎倒是有一个念想:我可以的。(在上海念中学时,我画过如大楼般的巨幅油画呢)。

我继续用炭精棒勾画平擦,並不时用手在白报纸上擦几下以调整明暗,后退看几眼,稍作沉思,又上前添画几笔。

此时已连续不停地画了五六个小时,我再一次用张开的手掌逐一丈量着画像上的每一部分,检查其中的比例。周总理平静睿智地看着我,无论我站在什么位置,他老人家的目光总是注视着我,炯炯有神!我感觉画像基本差不多了。

我稍稍喘了口气,一双手已是乌黑乌黑。我双手撑着腰扭动了几下,又使劲举起双臂向上伸展。我的劲慢慢地缓下来,一转身,我拿起杯子咕噜咕噜喝了一大口水,却感觉不到这水的凉热。肚子好像有些不舒服,也不觉着饿,我瞥了一眼桌上搪瓷碗里的淡馒头,一抬头,此时窗外已是漆黑一片,夜深人静,万赖俱寂。

“喝我的,我的水热”,身后响起了一声,我一转身,见徐振拿着自己的杯子递过来,我说,你怎么还没走?见我接过他的杯子,他上前,缓缓地用他那有力的手臂紧紧地抱着我的肩,转身面对巨幅总理像,用一口沙哑的北方话对我说:成了,成了!你真是我们的秀才呀。他有些如释重负。我看见,老头眼里闪着泪花。

忽然感觉,肚子饿极了。我说,你不用陪着我的。

野外,稻田里,远远地传来田鸡的叫声,的咕的咕……

第二天,在大食堂举行的全厂职工大会上,这幅巨大的总理像就挂在主席台上,我远远地望去,总理依然平静地注视着大家,(可惜当时没有留下一张照片)。

那一年,我用油画颜料又画过一幅周总理坐像。油画像大概横2米高1米5大小,这次考究了,专门请舾装车间的木工制作了花式的镜框,绑上了油画布。油画像是按照一张照片画的,当时这张照片传遍神州大地,这是一幅侧面像,总理坐在沙发上,双手随意地放在沙发扶手上,光影极好;总理的目光很专注,神态绝佳!因为崇敬周总理也喜欢这张照片,我似乎如获神助,一气呵成,一天就完成了油画。这幅画画好后,我鬼使神差地拍了一张照片(见题首照片),大家都说画得“像”,太像了!这大概是众人的最高级赞誉之词了。记忆中,这幅画挂在第一会议室的墙上。

人是渺小的,四五十年,一瞬间就过去了。而我已远非锦瑟年华,两鬓染霜,我儿也步入不惑之年。然47年前的那一天,却记忆犹新,历历在目。徐振如还健在,应有百岁高龄。再过三年,周总理逝世也要有50年了。岁月蹉跎,光阴荏苒 。我22岁离开上海,数十年后又回归上海,可谓时过境迁。但是, 1976年1月8日,永远烙在我的记忆里,不会磨灭。

鄞人阿来 癸卯冬至前一周于寅时

本站部分内容来源于网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,不承担任何侵权责任。