乾隆的审美土不土?原来被误解了,看“乾隆色谱”专家团队的侦探成果

提起乾隆皇帝的审美,许多人脑海中可能会浮现出“农家乐”“花里胡哨”“土味十足”等标签。尤其是他钟爱的那些色彩斑斓的瓷器、繁复华丽的服饰,常常被现代人调侃为“审美灾难”。然而,乾隆的审美真的如我们想象的那般“土”吗?

近年来,随着“乾隆色谱”研究团队的深入探索,作为中国丝绸博物馆国际交流部主任、研究馆员,刘剑和他的团队历经上千件纺织品文物的染料检测,揭开了一系列神奇而迷人的动植物染料面纱,成功复原了“乾隆色谱”,让我们得以窥见乾隆时期宫廷服饰的华美与色彩的丰富。

一、被误解的乾隆审美:从“农家乐”到“色彩帝国”

乾隆皇帝的审美一直被后世诟病,尤其是他对瓷器、服饰和艺术品的色彩选择,常常被认为过于艳丽、繁复,甚至有些“俗气”。比如,他钟爱的“釉彩大瓶”,集多种釉彩工艺于一身,被戏称为“瓷母”,现代人看了直呼“眼花缭乱”。然而,这种评价是否公允?乾隆的审美真的只是“土味”吗?

事实上,乾隆的审美并非毫无章法,而是建立在对色彩的深刻理解与文化传承之上。清代是中国古代天然染色技术的巅峰时期,而乾隆时代更是将这一技术推向了极致。根据清代内务府织染局的档案记载,乾隆对服饰的色彩要求极为严格,甚至会对衣服的尺寸、颜色深浅提出具体修改意见。这种对色彩的极致追求,不仅体现了他对美的独特理解,更反映了他对权力与文化的掌控。

(图为“红地蟒纹妆金缎”局部,中国丝绸博物馆藏)

“乾隆色谱”研究团队通过对清代宫廷服饰文献的梳理,发现乾隆时期的色彩体系极为丰富,仅服饰色彩就有数十种,且每一种颜色的制作工艺都极为复杂。

(图为石青横罗麒麟补服,中国丝绸博物馆藏)

例如,明黄色是皇帝的专属颜色,需要用槐花和明矾经过多次染色才能制成;而大红色则需要用到红花,染色次数多达七到八次,费工费料。这种对色彩的精细把控,显然不是“土味审美”所能概括的。

二、“乾隆色谱”的侦探成果:科学与美学的完美结合

说到这乾隆色谱,缘于一次偶遇。2005年,还在东华大学读博的王业宏(现温州大学美术与设计学院教授)在导师赵丰(现浙江大学艺术与考古学院院长,原中国丝绸博物馆馆长)的支持下,前往中国第一历史档案馆检索清代宫廷服饰文献,意外发现乾隆年间内务府织染局染作销算档案。

(图为王业宏教授)

这份档案详细记录了每种颜色的染料、媒染剂和燃料的消耗,为复原乾隆时期的色彩提供了宝贵的线索。以此为基础,2012年底,为了更加简明且形象地描述这批珍贵档案中的系列颜色,赵丰提出了“乾隆色谱”概念并组建了相应的复原小组(王业宏、刘剑、金鉴梅等参与),通过与国内外众多染色专家合作,经过数年的研究和实践,终于成功复原了“乾隆色谱”。

(图为刘剑博士)

这一成果不仅让后人得以窥见乾隆色彩世界的真实面貌,更在学术界引起了广泛的关注。

(图为金鉴梅博士)

为了还原乾隆时代的色彩世界,研究团队花费了大量心血。他们依据清代内务府织染局的档案记载,结合现代科技手段,成功复原了乾隆时期的多种色彩。这一过程,就像一场跨越时空的色彩侦探之旅。

研究团队发现,乾隆时期的染色技术极为精湛,仅用10种天然染料(如靛青、槐花、红花等)和5种助剂(如明矾、黑矾等),就能制作出丰富多彩的服饰色彩。这些色彩不仅仅是视觉上的享受,更是技术与文化的结晶。例如,龙袍上的明黄色是用槐花和明矾媒染而成的,而大红色则是用红花染制,染色次数多达七到八次,费工费料,体现了清宫对纺织品使用的奢侈与严苛。

(图为“五彩夹缬”复制品,在大英博物馆展出)

更令人惊叹的是,研究团队还利用现代科技手段,如高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-DAD-MS),对清代文物上的染料成分进行了分析,进一步验证了档案记载的准确性。这种科学与美学的结合,不仅让我们更深入地理解了乾隆时代的色彩世界,也为现代的色彩研究提供了宝贵的参考。

三、重新定义乾隆审美:超前于时代的“多巴胺美学”

通过对“乾隆色谱”的研究,我们不难发现,乾隆的审美并非“土味”,而是一种超前于时代的“多巴胺美学”。所谓“多巴胺美学”,是指通过丰富的色彩搭配,激发人们的愉悦感与幸福感。这种美学风格在现代设计中极为流行,而乾隆早在几百年前就已经将其运用得淋漓尽致。

乾隆时代的色彩体系,不仅包含了传统的“五方正色”(青、赤、黄、白、黑),还衍生出了丰富的间色(如绿、红、碧、紫等)。这些色彩的运用,既符合传统的等级制度,又充满了创新与活力。例如,乾隆的龙袍不仅使用了明黄色,还搭配了多种间色,形成了独特的视觉效果。这种大胆的色彩搭配,正是“多巴胺美学”的体现。

(图为中国丝绸博物馆藏,明黄色实地沙盘金绣龙袍)

此外,乾隆对色彩的追求,还体现在他对艺术品的收藏与创作上。他喜欢在字画上盖章、题诗,甚至亲自临摹,这些行为虽然被后人调侃为“弹幕鼻祖”,但也反映了他对艺术的热爱与参与感。这种对色彩的极致追求与创新精神,正是乾隆审美的核心所在。

通过对“乾隆色谱”的研究,我们重新认识了这位清代皇帝的审美世界。他的审美并非“土味”,而是一种充满科学与文化深度的“多巴胺美学”。这种美学风格,不仅体现了乾隆对色彩的极致追求,更反映了他对权力与文化的掌控。

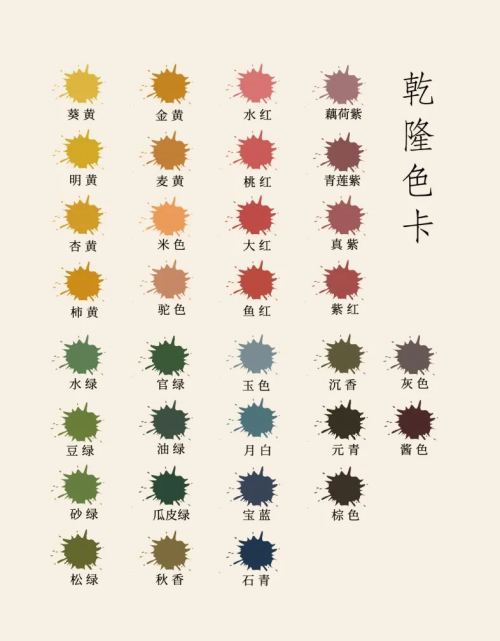

为持续推动色彩研究的深化与创新,自2024年起,在茅台的支持下,国内有关机构、学者共同参与“东方传统色彩计划”,搭建深入挖掘传统色彩文化精髓的研究性平台。该项目携手“乾隆色谱”研究团队,运用数字化技术精心打造了《乾隆色卡》。

随着“东方色彩计划”的推进,乾隆时代的色彩美学将不再是历史的尘埃,而是现代设计与艺术的灵感源泉。通过对这些传统色彩的深入研究与应用,我们不仅可以更好地理解历史,还能为现代的设计与艺术注入新的活力。乾隆的审美,原来一直被误解了。如今,随着“乾隆色谱”的侦探成果逐渐揭晓,这位皇帝的审美终于得到了正名。

本站部分内容来源于网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,不承担任何侵权责任。